МБУ Сасовская ЦБ, Сасово

МБУ Сасовская ЦБ 17.05.2022. Рахиль Соломоновна Липец (Библиотека № 3)

Рахиль Соломоновна Липец (11 [24] мая 1906, Скопин, Рязанская губерния, Российская империя — 1998, Москва, Россия) — советский и российский фольклорист и этнограф. Кандидат исторических наук. Собирательница и исследовательница былин. Являлась автором таких советских энциклопедий как «Большая советская энциклопедия», «Малая советская энциклопедия», «Советская историческая энциклопедия». Для этих изданий было написано свыше 150 статей. Была одним из авторов для энциклопедической работы «Восточные славяне» из серии «Народы мира».

Биография

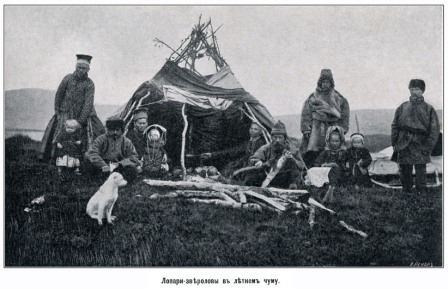

Отец был заслуженным врачом РСФСР, а мать домохозяйкой. В 1929 году защитила диплом с квалификацией педагога-преподавателя по русскому языку и литературе Втором Московском государственном университете. В 1928—1931 годах была научным сотрудником 2-го разряда в Центральном музее народоведения в Москве. Там она занималась изучением фольклора и этнографии Русского Севера и этнографии лопарей.

В Государственном литературном музее исследовательница проработала в 1933-1935 годах в должности научного сотрудника 1-го разряда. Занималась организацией фольклорного отдела и осуществляла систематизацию фольклорного архива музея.

В период Великой Отечественной войны находилась в эвакуации в городе Новосибирске и работала инструктором по издательской работе на Областной станции Санитарного просвещения, была редактором в Новосибирском областном издательстве.

В 1949 году Рахиль Соломоновна защитила диссертацию на кандидата исторических наук по теме «Былины у промыслового населения Русского Севера XIX — начала XX вв.». В 1949—1955 Р. С. Липец работала по договору в Институте этнографии АН СССР, а в 1949—1950 годах продолжала работать также и в Государственном литературном музее.

С 1955 года Р. Липец работала внештатным научным редактором этнографической литературы в Издательстве АН СССР. В период с 1956 по 1960 год была старшим научным редактором в журнале «Советская этнография».

В 1960—1963 годы являлась младшим научным сотрудником группы фольклора в Институте этнографии АН СССР. С 1965 и до 1986 года была старшим научным сотрудником по специальности «Этнография народов СССР». А в 1967 году Постановлением Президиума АН СССР исследовательнице было присвоено учёное звание старшего научного сотрудника по специальности «Этнография».

Фольклорные экспедиции

В 1930 году в сёлах Вослебово (потом повторила в 1931 году) и Лопатино (Скопинский район, тогда Московская область, теперь Рязанская) исследовательница записывала сказки, песни, гадания, приметы, частушки. В 1931 году в селе Камызяк Нижне-Волжского края она записала автобиографию А. Г. Васюнкиной, где были отражены свадебный обряд, семейный быт и прозвища.

Собирала и изучала рыбацкий и шахтёрский фольклор. На протяжении 1930—1938 годов Р. С. Липец участвовала в семи экспедициях.

В 1930 году исследовательница отправилась в Астраханскую область, в дельту Волги. Собранный материал включал самые разнообразные фольклорные жанры – песни, частушки, сказы, обряды, загадки, приметы, прибаутки. Кроме полевых записей, экспедиция регистрировала носителей фольклора, исполнителей фольклорных произведений. Архив экспедиции также содержит географические сведения об исследуемом регионе, фотографии и рисунки, контакты с местными жителями, с которыми переписывались участники астраханской фольклорной экспедиции, что сохранилось в последующей переписке. Потом в 1931 и 1932 годах она побывала на Мурмане. В 1935 году принимала участие в экспедиции на побережье Керченского пролива. В 1936 и 1937 годах была на Белом море и Северной Двине, где были записаны рыбацкие песни.

В 1938 году — в Новгороде и на озере Ильмень. В материалах экспедиции основное место занимают былины и старины, записанные от известных сказителей М. Крюковой и др. Представлены также другие фольклорные жанры – лирические, исторические песни, сказки, духовные стихи, присказки, пословицы, поговорки, заговоры, приметы, частушки. В числе записей «Сказ о Соловецком монастыре», былина «Про царя Петра Алексеевича», старины о княгине Ольге, о Ермаке, о Владимире и Рогнеде.

В 1950 году ею были изданы рыбацкие песни и сказы, а шахтёрские так и остались неопубликованным

Эпос и Древняя Русь. — М.: Наука, 1969. — 302 с.

Книга посвящена изучению былин в историческом аспекте и их хронологизации как жанра (с привлечением данных археологии, письменных памятников, лингвистики и изобразительного искусства). Анализируя былины, в частности описания пиров Владимира, где особенно хорошо прослеживаются социальные институты и элементы материальной культуры (коллективная трапеза, пир-совет, утварь, пища и пр.), автор убедительно показывает, что основной цикл былин сложился в эпоху Киевской Руси. В книге нарисована яркая картина исторических условий возникновения былин, высказаны новые идеи относительно среды, в которой они создавались, хорошо показана материальная культура того времени.

О культе «коня» в кочевой культуре написано немало. В исследовании Липец Р.С. «Образы батыра и его коня в тюркско-монгольском эпосе» отмечается наличие неразрывной почти мистической связи между всадником и его боевым конем, значение для батыра незаменимого, умного, преданного и такого прекрасного животного. Причем эта связь преломляется через архаичные представления о тотемических отношениях, о какой-то родственной связи всадника-батыра и его коня. Конь выступает не только в качестве своеобразного побратима героя, их связывают узы кровного, а как более поздняя замена -молочного братства. Образ богатыря и его коня является одним из центральных в эпосе кочевых народов Средней, Северной и Центральной Азии, им и их подвигам посвящены многие красочные страницы, Суммированы данные эпоса среднеазиатских народов, использован эпос тюрков Алтае-Саянского нагорья и якутский, привлечены монгольские эпические тексты. Каждая рассматриваемая особенность внешнего вида и поведения богатыря и его коня опирается не на отдельные фразы или отрывки из какого-нибудь одного эпоса, но иллюстрируется и подкрепляется всей полнотой находящихся в распоряжении автора текстовых фактов; эпические версии разных народов при этом перекрестно проверяются и взаимно дополняют друг друга. Таким образом, в книге Р. С. Липец мы получили подробный обзор данных о двух персонажах героического эпоса тюрко-монгольских народов, занимающих в нем едва ли не центральное место.

Материалы о фольклоре моряков вошли в книгу Р. С. Липец «Рыбацкие песни и сказы»13. Формируя раздел, посвященный песне, она выстраивает 9 Рыбацкие песни и сказы / Зап. текстов, статьи, примечания, словарь и указатели Р. Липец. М., 1950. С. 3. 10 Горелов В., Липец Р.С. Опыт экспедиции ГАИС // На литературном посту. 1932. №2. С. 44. 11 Рыбный Мурман. Сборник рассказов и очерков Мурманских рыбаков. Под ред. Р. Липец. М., 1933. 12 Смирдович П. Предисловие // Рыбный Мурман. Сборник рассказов и очерков Мурманских рыбаков. / Под ред. Р. Липец. М., 1933. С. 6. 13 Рыбацкие песни и сказы. Запись текстов, статьи, примечания, словарь и указатели Р. Липец. М., 1950. 119 Песни-хроники о крушении кораблей в записи Р.С. Липец иерархию жанров, помещая сначала старинные, как наиболее ценные, а потом песни литературного склада. Она отмечает среди них и такие, «которые были сложены на месте, на какой-нибудь конкретный случай промысловой жизни. Например, песня каспийских рыбаков об аварии на косе Чечень была известна и на Дальнем Востоке через переселенцев с Каспия»14. Р. С. Липец не называет такие песни хрониками, однако упоминает о них в разных плоскостях. Например, как об индивидуальном авторском творчестве. Следуя политической конъюнктуре, она делает акцент на социальном протесте. «Население помнило часто авторов этих песен — своих односельчан. В селе Койде А. В. Поповым была сложена песня о прошлом села — о зверобоях, закабаленных хозяевами-судовладельцами. Песни Попова вошли в устное обра

Русской Лапландии (современной территории Кольского полуострова). Очень подробно и интересно автор рассказывает о верованиях лопарей (саамов), их многочисленном пантеоне богов и сверхъестественных существ, о сейдах, нойдах и т.п. ...

Основные работы

Книги

- Липец Р. С. Жизнь колхозницы Васюнкиной, рассказанная ею самой. — М.; Л., 1931. — 137 с.

- Липец Р. С. Лопари (Применительно к коллекциям Центрального музея народоведения). — М.: Государственный центральный музей народоведения Главнауки Наркомпроса, 1928. — 10 с.

- Липец Р. С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. — М.: Наука, 1984. — 264 с.

- Липец Р. С. Рыбацкие песни и сказы (Запись текстов, статьи, примечания, словарь и указатели). — М.: Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1950. — 220 с.

- Липец Р. С. Эпос и Древняя Русь. — М.: Наука, 1969. — 302 с.

Статьи

- Липец Р. С. Былины у промыслового населения Русского Севера XIX — начала XX в. // Славянский фольклор. Материалы и исследования по исторической народной поэзии славян. Труды Института этнографии АН СССР. — М., 1951. — Т. XIII. — С. 153—240.

- Липец Р. С. К вопросу о генезисе былин (Город в русском эпосе) // Советская этнография. — 1967. — № 6. — С. 42—52.

- Липец Р. С. Лопари // Религиозные верования народов СССР / Сборник этнографических материалов. — М.; Л., 1931. — Т. 1. — С. 228—237.

- Липец Р. С. Образ древнего тура и отголоски его культа в былинах // Славянский фольклор. — М., 1972. — С. 82—109.

- Липец Р. С. О значении сводных фольклорно-этнографических собраний (Создание единого фонда И. В. Костоловского) // Советская этнография. — 1975. — № 1. — С. 72—84.

- Липец Р. С. «От конского поту змея пухла» (Алтайский вариант русской былины. Опыт ареального анализа) // Этнографическое обозрение. — 1992. — № 6. — С. 103—109.

- Липец Р. С. Отражение этнокультурных связей Киевской Руси в сказаниях о Святославе Игоревиче (X в.) // Этническая история и фольклор. — М.: Наука, 1977. — С. 217—257.

- Липец Р. С. Тюрко-монгольский эпос и советская культура // Традиции и современность в фольклоре. — М., 1988. — С. 153—177.

- Липец Р. С., Арнольди В. С. О передаче фонда этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в архив Института этнографии АН CCСP // Советская этнография. — 1962. — № 6. — С. 156—157.

- Липец Р. С., Рабинович М. Г. К вопросу о времени сложения былин (Вооружение богатырей) // Советская этнография. — 1960. — № 4. — С. 30—43.